北本市史 民俗編 民俗編一覧

第4章 職人と技術

第1節 日常生活と職人

16 ゾウリオモテ(草履表)

石戸宿では、ゾウリオモテ作りが盛んであった。ゾウリオモテとは下駄の上に貼りつけるものや、男物の上等なゾウリのオモテ、セッタ(雪駄)のオモテなどのことを言い、作っていたゾウリオモテの種類はガズッペ(子供用の赤い鼻緒の草履)

ゲタオモテ(女物と男物とがある)

ゾウリオモテ(女物と男物とがある)

セッタオモテ(男物だけであり、大小ある)

などがある。その作業工程には、一口で言えば、生地(きじ)屋、仕上げ屋・整理屋などの仕事があり、編み子に編んでもらって、それを集荷して型どりをする職人があった。

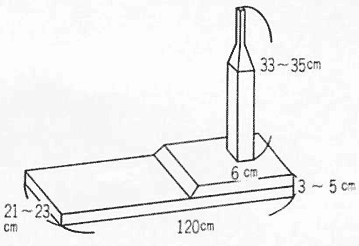

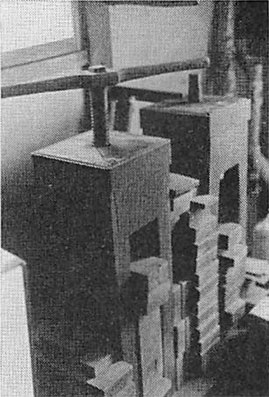

写真19 締めの機械

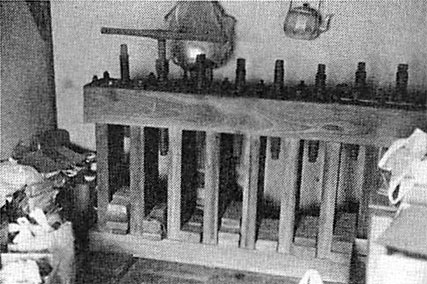

写真20 畳オモテ 仕上げの締め

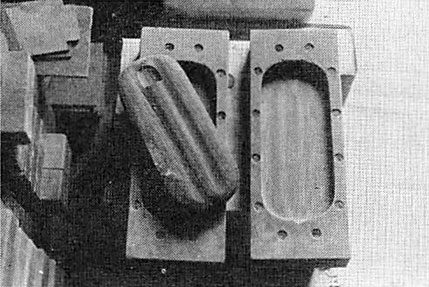

写真21 締めのカタ

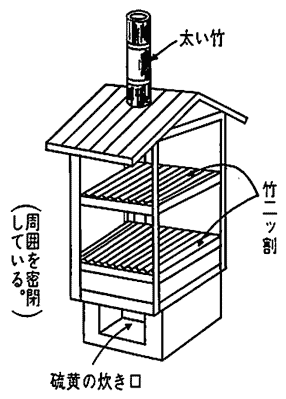

竹の皮は、白竹の皮であっても、竹皮の表面には星か胡麻のような斑点がついている。これを編む時にはひねって、その斑点を隠しながら編んだものであったという。白皮竹にも幹の皮と枝皮とがあり、枝皮の方はバラオモテといって、葉にブチ(斑点)はないが、薄くて短い(一五センチぐらい)ので仕事がはかどらなかった。竹の皮は個人ごとに漂白して使った。漂白の方法は、密閉した屋根つきの箱(五〜六尺四方)に太い煙出しをつけて底には割り竹を敷き、その下から硫黄を燃やして、そのガスで、さえた美しいベッコウ色に漂白した。昔は東京の三越や松屋などのデパートで売られたので、お互い争って良い物を作った。

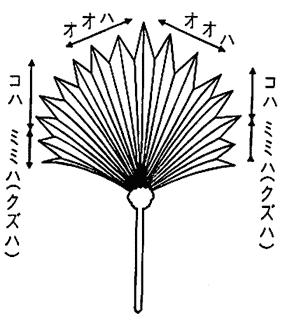

大正五年、シュロ(棕櫚))の葉の若芽を漂白したものが出まわるようになり、和歌山県有田郡(紀の川の河岸)から、漂白したシュロの葉を買い入れて使いはじめた。シュロ皮は中国皮より長く滑らかなので、扱いがよく、またたく間に流行した。そのため、新南部(これを好む人も多くいた)の生産量は一割ほどになってしまった。昭和八年ごろ、地場産業奨励金が県から支給され、紀州(和歌山県)からシュロの種を買い入れて苗を作り、二〜三〇〇〇本のシュロの木を育てた。シュロの木は三〜四年でその葉が使えるようになったが、葉の繊維が浮きあがっていたので、当地のものはなめらかにはできにくかった。

図27 ケブシ小屋

図28 棕櫚の葉

<製品化までの過程>

① 産地からの原料直送

② 生地屋 ⇔ ③ 編子

④ 仕上げ屋(シメ屋)

⑤ 整理屋(型どり屋)

⑥ 市場

⑦ 履物屋

<作業工程>

① 原料を乾燥させ水に浸す。

② オオハ、コハに分別。

③ 二尺釜で煮る(燃料は、薪・石炭)。

④ 天日に干して乾燥させる(三〜四日。乾燥不足は使用できない)。

⑤ 再び水に浸す。

⑥ 硫黄でけぶして色を出す。

⑦ 編む。

⑧ 締める(仕上げ屋)

⑨ 型をとる(整理屋)

<仕上げ屋と整理屋の仕事>

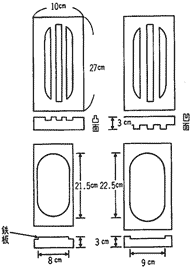

ゾウリオモテの型をとるシメ板は、備長炭(樫炭)を使って温めた。シメ板は樫材の木目の整ったものを選んで、よく枯れたものを用いた。一日の職人の手間賃は一円(ゾウリオモテ一足分)であった。昭和のはじめごろゾウリオモテは高級であったので、歌舞伎役者や力士・商人などしか履かなかった。一般人は式服(紋付羽織袴)を身につけた時に履く晴れの日の履物だった。

図29 カタ板

女物

五寸(一五センチ)

五・五寸(一七センチ)

六寸(十八センチ)

六・五寸(十九センチ)

男(並)物

七・二寸(二十一センチ)

七・七寸(二十三センチ)

ホンバツ寸(二十四センチ)

八寸以上(二十四センチ以上)

力士は一尺(三十センチ)以上の注文もあった。

<ゾウリオモテの型>

銀柳(卵型の長いもの)---若い女性用

並型(男物の型)ーーー大、中、小の型がある

生地屋が、編み子に材料の生地を配り、一週間ほどで編みあげたものを集め、これを仕上げ屋で仕上げてもらい、東京に出した。また、大宮の仕上げ屋に卸したこともあった。原料のシュロの葉は六貫目(二四キログラム)ずつ、和歌山から藁のムシロに包まれ貨車で送られて来た。

図30 編み台