北本市史 通史編 古代・中世

第3章 武士団の成立

第1節 律令制の崩壊と治安の悪化

嵯峨源氏と箕田庄開発延喜(えんぎ)十五年(九一五)二月、僦馬の党の傷がまだ癒(い)えやらぬ上野国で国守である介藤原厚載が、在地土豪の上毛野(かみつけぬ)基宗らに殺害される事件が起こった。下手人三人は翌月武蔵国で捕縛(ほばく)された。この時、大掾(だいじょう)藤原連江は、上毛野基宗らの国守殺害を黙認し、そのうえ教唆(きょうさ)した節もうかがえたという(『日本紀略』)。介対掾という国司間の対立が、国守と在地有力百姓の対立と重なり合って起こった事件として注目される。

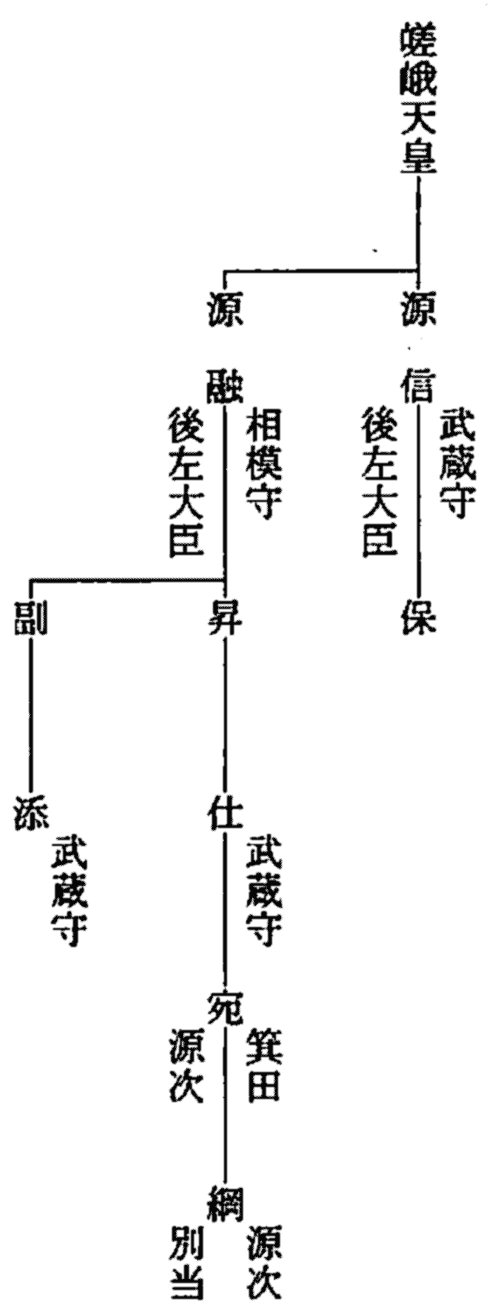

図1 嵯峨源氏系図

仕の子の宛(あづる)の武者ぶりについては『今昔物語』に、村岡五郎(平良文)との合戦譚(たん)が収められている。それによると「各(宛と良文)五六百人許(ばかり)ノ軍有り、皆身ヲ棄テ命ヲ不顧(かえりみず)シテ心ヲ励マス」(古代・中世№三二)といったきわめて強大な軍事力を保持していた私営田領主であった。この軍事力は父祖の時代から形成された私兵と思われるもので、仕はこれを背景としてかねて対立関係にあった国守高向利春に武力攻撃を加えようとしたのであろう。

国守高向利春は、『西宮記』の延喜五年(九〇五)八月十四日条に「仁寿殿(じじゅうでん)において、秩父御馬を覧(み)、帰り御(たも)う、黄掛ー領、牧司利春に給う」とあり、かつては秩父牧の別当を勤めていた。その五年後の同十年九月に武蔵権少掾(ごんのしょうじょう)に任ぜられ、さらに五年後の同十五年十一月二十四日に武蔵介とあり(『北山抄』)、その三年後の同十八年二月二十九日に武蔵守に昇任している。この国守就任は、宇多院の推挙によるもので、院近臣として宇多法皇の寵愛(ちょうあい)が格別深かった。恐らくは秩父牧経営を基盤として蓄積した財力をもって院近臣となり、かつては上司、もしくは同僚であった源仕に対し苛政(かせい)をもって臨み、仕の反撃を招いたものであろう。

『貞信公記抄』によると事件は飛駅(ひえき)によって京へ急報され、直ちに評議に付されたが(古代・中世№三一)、その処置については何ら伝えられていない。