北本市史 通史編 近世

第3章 農村の変貌と支配の強化

第2節 商品生産の展開

2 商品作物の生産

さつま芋さつま芋(薩摩芋)は先に述べたとおり、明治初期に二三万貫も生産しており、江戸時代においてもかなり盛んであった。

さつま芋は、もともと中央アメリカの原産で、コロンブスの大陸発見(一四九二)でヨーロッパにもたらされ、その後、スペイン人、ポルトガル人などによって東南アジアに伝わった。十六世紀末に中国に伝わり、我が国には慶長二年(一五九七)に沖縄にはじめて伝わり、その後薩摩藩をはじめ九州各地でしだいに栽培されるようになった。さつま芋の名称が「蕃薯」(ばんしょ)、「唐芋」、「琉球芋」、「薩摩芋」と変化しているのは、その伝播の道筋をよく物語っている。

さつま芋の栽培が関東地方に普及するのは享保年間(一七一六~三六)以降のことと言われる。特に享保の飢饉のとき、飢饉に苦しむ農民を救おうと、江戸中期の実学者青木昆陽(一六九八~一七六九)が、「蕃薯考」を著して、救慌作物としてさつま芋の栽培を提唱し、これが八代将軍徳川吉宗の聞こえるところとなり、取り上げられて奨励されたとのことである。青木昆陽が「甘薯先生」と称される所以である。その結果、関東地方でも栽培がしだいに普及していき、宝暦年間(一七五ー~六四)には上総・下総・銚子・伊豆大島、それに県内の岩槻からも江戸へさつま芋が商品として売り出された。

しかし、さつま芋は、もともと高温に適した作物であり、栽培はなかなか難しかった。県内でも享保十五年(一七三〇)に高麗郡小瀬戸村(飯能市)では伊奈半左衛門代官所の命によって試作したが、全然収穫がなかったので以後取り止めたいとの申し出をしている(仮能市野口家文書)。その後入間郡南永井村(所沢市)でも寛延四年(一七五ー)にはじめて栽培されたとの記録(『所沢市史近世二』)がみえるが、それほど普及した様子は見られない。

初期の栽培方法は種芋をそのまま植え付ける方法だったようだ。現在は、春先に苗床を作って種芋を植え付けて発芽させ、その枝芽が六~七寸(約ー八~ニーセンチメートル)のびたところを刈りとって畑に植える方法で、寒冷地でも栽培は十分可能である。この栽培方法は、天保年間(ー八三〇~四四)に大間村(鴻巣市)の福島貞雄の著した『耕作仕様書』という農書に書かれており、少なくとも天保年間以前にこの栽培方法は工夫されたものであろう。恐らく市域においてもこの方法によってさつま芋の栽培が行われていたと思われる。

近隣の様子をみると、中分村(上尾市)の矢部弘家の史料に、天保六年(ー八三五)からさつま芋を二~三反歩植え付けたとの記録が見えており、商品作物として栽培されていたことを窺わせる。

ところで、市域の初出資料は、万延元年(一八六〇)の鴻巣宿の八百屋仲間とさつま芋の生産者である農民たちとの訴訟事件にかかわる記録であり(岡野正家 八五 後欠け)、市域でもさつま芋の栽培が盛んであったことが窺える。

この訴訟事件は、市域や近隣の村々の農民たちがさつま芋を商品作物として栽培し、鴻巣宿へ、あるいは忍(行田)や熊谷宿へ直接販売していたが、これに目を付けた鴻巣宿の六人の八百屋が問屋仲間を作り、農民の直接販売を禁止し、利益を得ようとたくらんだことに端を発している。これに対し、大宮宿から市域にまたがる村々が結束して抵抗し、見事にこの企てを潰(つぶ)した事件であった。この訴訟事件の経過を見ながら、これに参加した村々の動向をみてみたい(近世№一〇四)。

鴻巣宿の八百屋は勝手に問屋仲間を結成し、口銭(手数料)としてー〇〇文について二文ずつ徴収したり、忍や熊谷宿への送り荷には馬方に申し付けて一駄について五〇文から一〇〇文を口銭として徴収するようけしかけた。さらに銭と両との交換比率を時の相場を無視して一両について二〇〇文安く交換しようとしたもので、これらを撤回させようとしたものである。

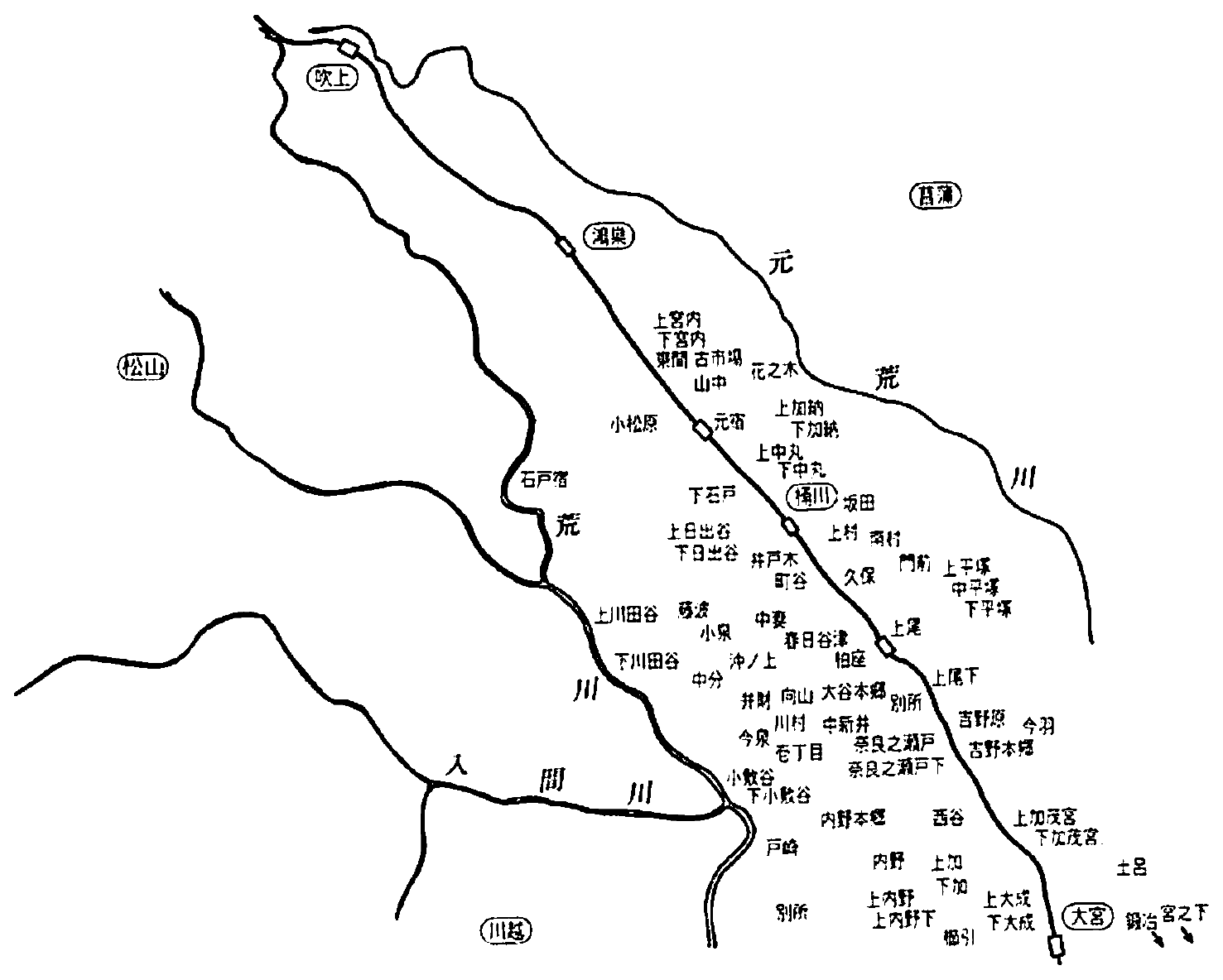

図13 鴻巣宿八百屋一件 連署69か村

(『桶川市史資料編』No.184より作成)

ところが、慶応三年(一八六七)四月、八年前の取り決めがあるにも拘わらず、再び前回と同様に生産者と小売商人の間に立って利益を得ようという企てを関係村々に申し入れて来た。今度の内容は、宿内一か所で、八百屋の者が立ち入ってせりに掛け、口銭としてー〇〇文について鐚銭二文五分を支払うというものであった。

これに対して、七月には、再び市域の村々が中心になって、八年前に反対運動に加わった村々へ呼びかけ、前回同様の内容で解決するまで、鴻巣宿へはさつま芋を一切出荷しないよう取り決めた。また、この取り決めを徹底するよう、鴻巣宿に近い中山道三軒茶屋と岩槻往還の道祖神の所に見張り番をたて、脱落防止を行った。この見張り番にはー日八〇〇文の手当まで支給した。三軒茶屋の所には東間村・本宿村・下石戸上村・下石戸下村・上日出谷村(桶川市)・下日出谷村(同前)が、道祖神の所には山中村・上中丸村・下中丸村・上加納村(桶川市)・下加納村(同前)・坂田村(同前)がそれぞれ分担して立つことにした。

そして、今回も鴻巣宿の次郎兵衛と桶川宿の新蔵とが仲裁人となって、同年八月、両者の間で前回同様の和解議定が取り交わされた。この議定に名主が名を連ねた村々は一四か村であったが、いずれも村々総代となっているのをみると、数か村の代表となっていると思われる。そのうち市域の村を挙げると、上中丸村、本宿村、下石戸下村、下中丸村、東間村の五か村であった。なお、この議定は上中丸村のほか上加茂宮村・下加村(大宮市)、南部領辻村(浦和市)の四村で預かることになったのをみると、実質的には、前回と同様に広域にわたる村々が参加したものと考えて差し支えなさそうである。また、議定のなかに鴻巣宿芋屋渡世の者とか芋屋仲間などという呼び名が見えるが、これはさつま芋の売買を専門に扱う八百屋がいたことを窺わせるものである。このように栽培にかかる直接の資料ではないが、幕末期にさつま芋の栽培が盛んであったことの証左としてこの訴訟事件を取り上げてみた。