北本市史 民俗編 民俗編一覧

第3章 農業と川漁

第2節 水田と稲作

3 稲作の過程

(一)摘み田田摘み

摘み田の種蒔きはタツミ(田摘み)といわれた。常光別所ではタマキ(田蒔き)とかマキタ(蒔き田)という人もいた。田摘みという言い方は、種籾と肥料を混ぜたものを右手の三本指(親指、中指、人差指)で摘(つま)み、株になるように田に蒔くことによる。

田摘みはこのようにひと摘みずつ田に引いた筋を目印に落としていくので、風が吹いたり雨が降っているとできなった。風があると思うところに種籾が落ちないし、雨が降ると種籾と肥料とを混ぜたものの湿り具合いが変わってしまう。ところが、田摘みを行う四月下旬から五月上旬には、たいていお昼ごろになると風が吹き始めた。そこでどの家でも田摘みは、朝早くから始め風が出始める一〇時過ぎには終るようにしたのである。この時期には「青葉の北風、三日ともたない」といい、北風が吹くと三日もしないうちに天気が崩れる。桐の葉の裏が見えると雨になる。ミズセといって日没の時に西の空に青い(水色)帯が出ると、数日後に雨が降るなどといって天気を気にしながら仕事を進めた。

水田の耕作面積は少なかったが、午前中の短時間に仕事を終えなければならず、家族だけでは人手が足りないと、近所や親戚などとイイ仕事を組んで行うこともあった。家によっては田を作ってない人を雇って行うこともあった。二・三反程度の耕作だと一日かニ日で田摘みは終った、三人いると一日に二反できたなどという。

田摘みの日には、まず種籾と肥料の混合から始めた。肥料としては灰と下肥を使い、種籾と混ぜるが、前の晩に混ぜたのでは下肥や水による湿り具合いが変わり、うまく摘めないこともあった。そこで種籾と肥料の混合は当日の朝早く起きてしたのである。この作業を高尾では灰混ぜといっている。

摘み田に使う種籾の量は植え田に比べるとかなり多かった。植え田だと多くても反当たり四升用意すればよいが、摘み田は六升(高尾)、八升(荒井、石戸宿)、四升(下石戸下)、七升(北中丸)、五升から一斗(北中丸)、五升(常光別所)などといわれている。植え田の苗代のように苗を一括管理できないので、芽を出さない種籾や田の中で散ってしまったり、または摘んだ後に田に水がないと雀に種籾が啄まれるからである。芽出しするかどうか、田摘みの前に適当な所に一〇粒くらいを蒔いて確かめたという人もあった。

種籾は俵や南京袋などに入れて鼠に食われない所に保存しておき、田摘みをする前に出して一昼夜から二、三日くらい水を入れた桶などに漬け、いくらかヒョッコグチにしたという。ヒョッコグチというのは種籾が芽だちの準備を始めて形が変わることである。また、作る品種は一種類ということはなく、たいてい数種類、少なくとも三種類くらいは作った。

丁寧な家では水に潰ける前に塩水選も行った。塩水選というのは、塩水に種籾を漬けて浮き上がる悪い種籾を取り除くことである。北中丸の加藤米吉さんによれば、塩水選は風呂を立てて中に塩を入れ、ここに三〇分くらい種籾を漬けた。塩の量は三升程で、水の量は人が入るより多めにし、四五度くらいにした。これは個人の家だけで行うのでなく、東組で共同して風呂桶を持ち出して行い、塩を混ぜた湯に漬けた後、冷たい水に浸した。ただし、これは湯に長く漬けすぎると芽が出なくなってしまうという。

田摘みが終って余った種籾は、よく干してから皮をむき取って粉に碾(ひ)いて団子などにしたとか、石臼で碾いて皮をとり、煎って焼米にしたなどという。

田摘みは種籾を灰と下肥でくるんで摘むといわれ、灰は藁灰がもっとも良く、量は藁吹が基準になっていた。藁灰と落葉を焚いた灰では同じザル一杯でも違う。藁灰は軽く、かき混ぜると量が減るが、落葉の灰は白い灰で重く、かき混ぜても減らない。つまり灰混ぜに落葉の灰を藁灰と同じだけ使うと、灰が多すぎて失敗する。黒い藁灰は灰が軟らかく、白い灰は燃えすぎた灰ともいわれている。

灰はトリバイといい、家の竈(かまど)で焚いた稲藁や麦からの灰を取り、別屋の灰ガメに溜めておいた。灰ガメはコンクリー卜で作ったもので、これに一杯になったら灰俵に詰めて木小屋のオロシなどに積んだ。トリバイには火が残っていることもあり、そのまま俵に詰めると火災の危険があるので灰ガメで冷やすのである。灰ガメは外便所の脇などに作り、これをヘエゴヤ(灰小屋)と呼んだりもした。灰俵は普通の俵の倍ほどの大きさに作った。灰はサツマイモの肥料にも大量に使うので、トリバイだけで足りないと岩槻の灰文や中村などの灰問屋から買ったり、サツマイモの項で記したように行田などサト(水田地帯)の農家と薪(まき)と交換したりすることもあった。

田摘みに使う灰の量は、「一反トザル(一〇ザル)」、「トオケ(一〇桶)」といい、一斗五升入りのザルに一〇杯、コイツミオケ(肥摘み桶)に一〇杯というのが標準的だった。ただし、コイツミオケは一杯で一斗前後の量で、一〇ザルと一〇桶は表現は同じでも実質の量は違うようである。灰の量は、人によっては一斗五升のザルに六、七杯(常光別所)、コイツミオケに一ニ、三杯(荒井)、一斗五升のザルに八杯(下石戸下)などともいわれている。

多少の違いはあっても灰の量は計算して用意したし、耕地整理以前は田の大きさはまちまちだったので、経験的にこの田にはこの程度の灰が必要という知識があった。

用意した灰はそのままでは使えず、畳一帖ほどもある四角い灰のフルイや二分角か三分角の目の麦ブルイ、モンブルイ(籾ブルイ)でふるってゴミを取り除いた。家の庭や納屋の土間などで行い、振るった灰を盛りあげて上から下肥をかけ、さらに種籾を一緒にして混ぜ込んだ。サクキリグワやスコップのようなものを使い、混じりかたにむらがないようにすることが大事だった。

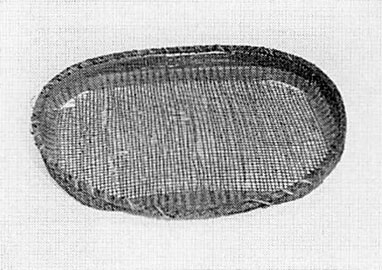

写真19 灰のフルイ

(106.5×86×(高)13cmフルイの目は0.8~1cm角)

種籾と混ぜる灰は、以上の他に石戸宿では、家の中にたまった煤(すす)も一緒にすると摘んだところが目だって都合がいい。そのため正月前のススハライで出た煤をとっておいて混ぜたともいう。かつてはイロリや竈があったので、ススハライをすると灰や煤が二カマスも出たといわれている。

種籾・灰・下肥などの混ぜ合わせは、田摘み当日の早朝に行われ、出来上がるとこれをテゴッタワラに入れてイッカ(一荷)ずつ天秤棒で担ぐか、またはカマスに入れて荷車で田に運んだ。田に運ぶと、ウネヒキがまだしてない所は男が行い、これと並行して女が摘んでいった。田摘みは男女とも行ったが、当日にウネヒキをすることもあったので、どちらかといえば女が摘む方が多かったといわれている。どちらにしても混ぜ合わせた灰が乾かないうちに、どんどん摘んでいかなくてはならなかった。

へエゲスと種籾を混ぜたものはザルやコイツミオケ(ッミオケ)に分けて入れ、ショイナワを肩からさげてザルや桶を支え、腕の脇に抱えるように持つ。田には筋が引いてあるので、田摘みは前に歩きながら行った。縦横両方向から筋が引いてあれば交わったところをめがけて摘むが、片方だけだと、どちらかのサクの間隔が目分量となる。この場合の間隔は人によって一定してなく、五寸(荒井)、五、六寸(下石戸下)、七寸(常光別所)、九寸(高尾)などであった。

きれいにまっすぐに摘んでいくのは簡単ではなかったようで、手慣れた人だと一回に七株くらい摘めたが、慣れないと三株程度ずつしかできなかったし、欠株もできやすかったといわれている。耕地整理や暗渠排水をしてない湿田が多かったので、膝や深い所では股くらいまで田の中に入っての作業であった。

田摘みには前述のようにザルか桶を使うが、常光別所、北中丸ではザル、高尾や荒井・石戸宿・下石戸下では桶が使われる傾向にあり、東部と西部では達ったようである。ザルは一斗五升入りのもの、桶は一斗前後入りのものである。これらは種籾と混ぜる灰の量を計るにも使われているわけだが、この場合も同様に東部はザル、西部は桶を用いる傾向にある。ただし、下石戸下では灰を計るには一斗五升のザル、田摘みには桶と使いわける人もあった。