北本市史 民俗編 民俗編一覧

第6章 衣・食・住

第1節 衣生活

3 娘時代

嫁入りの準備嫁入りするときに持っていく衣類を用意するには三年かかった。江戸褄、よそゆき、普段着、仕事着、下着、帯、前掛、手甲(てっこう)、脚絆、手ぬぐい、夜具など用意した。その他に、紺絣を十反くらい持った。

絣は、ひと幅の中に入る模様の数によって、四絣(よがすり)、六絣(むがすり)、八絣(やがすり)と呼ばれ、年をとるにつれて模様は細かくなり、数が多くなる。四絣は子ども用だった。嫁入りするときは、六絣と八絣で作った。反物でもって行くぶんは、八絣を多くした。四〇歳にもなって六絣など着ていると、「あれは娘のを借りて着てるのか」などと笑われた。

嫁入りするときに用意する着物類の数は、その人によって違いはあるが、かなりの数だった。仕事着用の絣の長着だけでも五〇枚用意してきたという人もいる。五〇枚全部、袂袖の長着だったという。

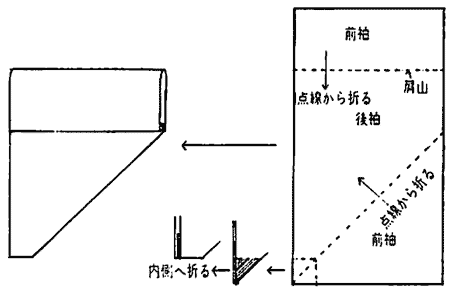

図2 もじり袖の作り方

大正時代には、ほとんどの家で蚕を飼い、糸を取り、染め、布を織って家族の衣類を作っていたが、丈夫な木綿が出まわり、だんだん自家製糸や布はなくなっていった。それでも嫁入りを控えた娘のいる家では、その日のために布を織るということがかなり遅くまであった。戦後の物不足のためでもあったらしいというが、昭和六年生まれで嫁入りするときに、母親が糸を取り、染め、織ってくれた反物で長着を縫ってきたという人がいる。

晴れ着用の長襦袢は、よいものは縮緬(ちりめん)で作ったが、普通は胴の部分を木綿で作る「胴ぬき」の長襦袢だった。

綿を作っていた痕跡(こんせき)はあるが、かなり早い時期から木綿糸、木綿地は買うようになっていたらしい。「コウヤンチ」の屋号のあった福島トリさん(荒井 明治四十五年生)の話では、紺屋がお客にたのまれて川越などの問屋から木綿糸を買ってきたという。糸は、二〇入り、一八入りなどの梱包になっており、お客は、「ももひき一枚分くれ」などといって紺屋へ買いに来た。

よそゆきのよい着物は、「重ね」にして持ってきた。お召(め)し、銘仙、縮緬などは、「重ね」に作った。冬のよそゆきは袷を二枚重ねて着るものだった。袖丈は、下に着る方を、一分短かく仕立てる。肌襦袢、長襦袢の上に袷二枚ー緒におはしょりを作って着る。重ねを着るのはなかなか大変だった。お客に行くときは、冬は重ねに羽織、夏は単衣物に夏羽織を着た。

花嫁は、羽二重などのシロの上に、黒の江戸褄を重ねた。葬式のときは、シロの重ね(シロの袷を二枚)に真綿の入った綿帽子をかぶった。

嫁入りには、「重ね戸棚」とか「夜具だんす」と呼ばれるものを持って行った。上段の戸棚には夜具が二組入っており、下段には座ぶとんや、人によっては仕事着、普段着を入れて行った。その他に、よい着物は別のタンスに入れた。嫁入りのときの夜具は、家によって少しずつ違いはあるが、敷きぶとん二枚、掛けぶとん一枚、カイマキ二枚、箱枕とそばがら枕だった。掛けぶとんは、「五布(いつぬの)ぶとん」といい、額縁(がくぶち)なしで布五幅分を縫い合わせたものだった。ふとんは銘仙で作った。箱枕は、婚礼の夜に髪をくずさないようにするために必要だったが、普通の生活が始まると髪はといてしまうのでそばがら枕を使った。