北本市史 通史編 近世

第3章 農村の変貌と支配の強化

第2節 商品生産の展開

2 商品作物の生産

紅花伝来

女性の口元を装う紅、紅色に染められた衣装、そして鮮やかな紅色の和菓子など、この美しい色の染料はいずれも紅花を原料とした紅である。

この紅の原料の紅花は、エジプト、中近東、中央アジアを原産地とするアザミに似たキク科の植物で、我国では藍と並んで染料の原料として古くから知られている。奈良時代の歌集、万葉集にも「久礼奈為」(くれない)や「末摘花」(すえつむはな)と記されて二〇数首の歌が詠まれているほか、平安時代初期に編纂された『延喜式』には紅花を栽培していた国として、山陰・山陽・近畿・中部・北陸・関東にわたる二四の国々が挙げられている。特に、関東では、武蔵をはじめ相模・安房・上総・下総・常陸・上野・下野などの八か国の名前がみえる。当時の貴族社会では染料として、盛んに用いられていたことが想像される。

江戸時代になると、一般の人々も紅を染料や化粧に用いるようになった。元禄期(一六八八~一七〇四)の紅花の産地は、相模・伊賀・上総・筑後・薩摩の国々で、九州地方でも栽培されていた。正徳三年(一七ー三)に刊行された『和漢三才図会』には、奥羽最上地方の紅花が最高の品として紹介されている。

そして、武蔵国の上尾・桶川地方に紅花がもたらされたのは、江戸時代も後期の天明・寛政年間(一七八一~一八〇〇)で、江戸の商人柳屋五郎三郎の使用人太助と半兵衛が最上地方の紅花の種を上村(上尾大字上)の七五郎のところへ持参して栽培させたのが始まりとされている(『大日本近世史料 諸問屋再興調 六』)。紅花の商品価値に目を付けて最上地方より温暖で、しかも江戸の近郊であるこの地域の農民に栽培させたものであろう。紅花の栽培は瞬く間に上尾・桶川の周辺の村々、さらには荒川を越えて坂戸地方にまで広まって行った。

栽培の方法は、八~九月ころ(旧暦 以下同じ)畑に種を蒔き、翌年五~六月ころその花を摘み取る。土地は痩せ地でもよいうえに、五~六月ころは麦の収穫で忙しい時期であるが、老人や子供にもできる農作業で、しかも効率の良い現金収入が得られるとして喜ばれたようだ。摘み取られた紅花は水洗い、濡れむしろをかぶせて蒸し、杵で搗(つ)く作業を経て乾燥させ、半製品の紅餅にして出荷する。この紅餅から紅を抽出するのは京都の紅花職人の仕事となる。

毎年五月から六月にかけて、京都の紅花商人がやって来て、地元の仲買人と在方問屋を通じて買い入れていった。紅花の取引は、ー袋五〇〇匁とし、一六袋を一丸(八貫目)、四丸を一駄(三二貫目 ーニ〇キログラム)として行われたが、いわゆる武州の紅花は、春蒔きの最上地方より約一か月出荷が早く、しかも品質がよいため、最上産のものより高価で取引された。例えば一駄について武州紅花は六一~六二両であったのに対して、最上の紅花は五七~五八両であった。

地元で紅花を集荷して京都の商人に取り次ぐ在方問屋としては、例えば久保村(上尾市)の須田家などがあった。こうした問屋が仲買人を使って集荷するわけだが、その取引高は、安政三年(一八五六)を例にとると三〇五八両という莫大な金額になった。このうち一八○○両は京都の紅花問屋からの出資で、残りは自己資金で賄っている。武蔵国における取引高は全国の生産高二〇〇〇~二四〇〇駄のうちのおよそ四〇〇駄といわれており、農村にあっては考えられないような金額が動いていたことになる。先にも述べたように短期間に大きな収入となる紅花栽培は農民にとって魅力ある作物であった。

また、在方問屋の下で働く仲買人はかなりの人数がいたと思われるが、安政四年(ー八五七)に桶川宿の不動堂に奉納した石塔籠(現在は稲荷神社に移築)には、桶川宿の一六人の商人をはじめ、中分村・上川田谷村・藤波村・荒沢村・菖蒲町・南村・久保村の商人など、総勢二四人の名前が刻まれている。残念ながら市域の商人の名前は見られない。

市域と紅花

それでは、市域ではいつごろから紅花を栽培するようになったのだろうか。隣接の桶川宿(桶川市)では、寛政十二年(一八〇〇)の資料「桶川宿分間絵図仕立御用宿方明細書上帳」(桶川市武笠幸代家 三五)のなかに、産物として「五穀の外、菜、大根、牛房(ごぼう)、芋、並びに紅花、茜の類出作仕候」とあり、桶川ではこの時期以前から栽培していたことが明らかである。したがって、市域においても桶川宿と余り隔たりのない時期に栽培がはじまったと思われる。また、栽培の規模については、市域には史料は見られないので、中分村の矢部弘家の例を参考にみると、天保七年(ー八三六)には全耕作面積三町三反歩のうち七反歩に作付けをしている。一三貫目余を収穫して三一両余の収入を得ている。これはかなり経営規模の大きな農民であったが、もっと規模の小さい農民も多数栽培したものと思われる。

市域で紅花を栽培していたことを裏付ける史料は幾つかみられる。その一つが、前述の久保村須田家の安政四年(ーハ五七)から六年にかけての日記帳(近世№ーーー)である。これに市域の紅花を扱ったと思われる仲買人の名前が出て来る。例えば、中丸村の佐平次・長二(次)郎・亀之助・弥四郎、荒井村の森蔵、東間村の倉二郎などで、須田家へ紅花を持参したり、袋詰めをしたり、紅花相場を問い合わせている。また、市域には、こうした仲買人の一人であったと思われる幸七にかかる「弘化四年十一月差出申口書之事」(矢部洋蔵家 二九六)という資料がある。この内容をみると、同年六月、幸七は鴻巣宿の質屋森田屋仙右衛門に紅花四五貫目を質入れし、代金六〇両を受け取ったが、十月までに何度も質品を請け出すように催促があった。しかし、そのためのお金が用意できないでいると、仙右衛門に質品を貸し出すから、それを売ってお金に替え支払うように言われた。早速そのようにしたが、相場が思いのほか安く元金にも不足の有り様であった。やむなくお金を工面するため出掛けていたら、留守中仙右衛門の手代五~六人が催促に押しかけて来た。組合の者が詫びを入れてくれたが、質品を掠(かす)め取った泥棒と同然であるとして、関東取締出役に訴えたので承知して置くよう言い捨てて引き上げて行った。そもそも仙右衛門は、私が質品を借り出して換金し、元利とも済ませるつもりだが、もし不足のときは、その分は貸してくれるとの約束であった。このような事では、この先どのような難題を掛けられるかわからないので、地頭所へお届けした。そこで親類・組合の者に加印してもらったので、添え書きをお願いしたい。また、幸七は仙右衛門の不埓な行為についてのみお届けするのであって、届け出を済ませたら、お金の工面をして支払いを済ませるよう約束する旨の念書を村役人にも差し出している。

紅花の収穫高や品質は、その年の気候に左右されることが多いうえに、管理が良くないと質が低下して不良品になってしまう。値段の変動も大きく多分に投機性のある品物である。そのためにこうした予想しなかった事態も生じたのであろう。いずれにしても市域で活動した仲買人の様子を窺う貴重な史料である。

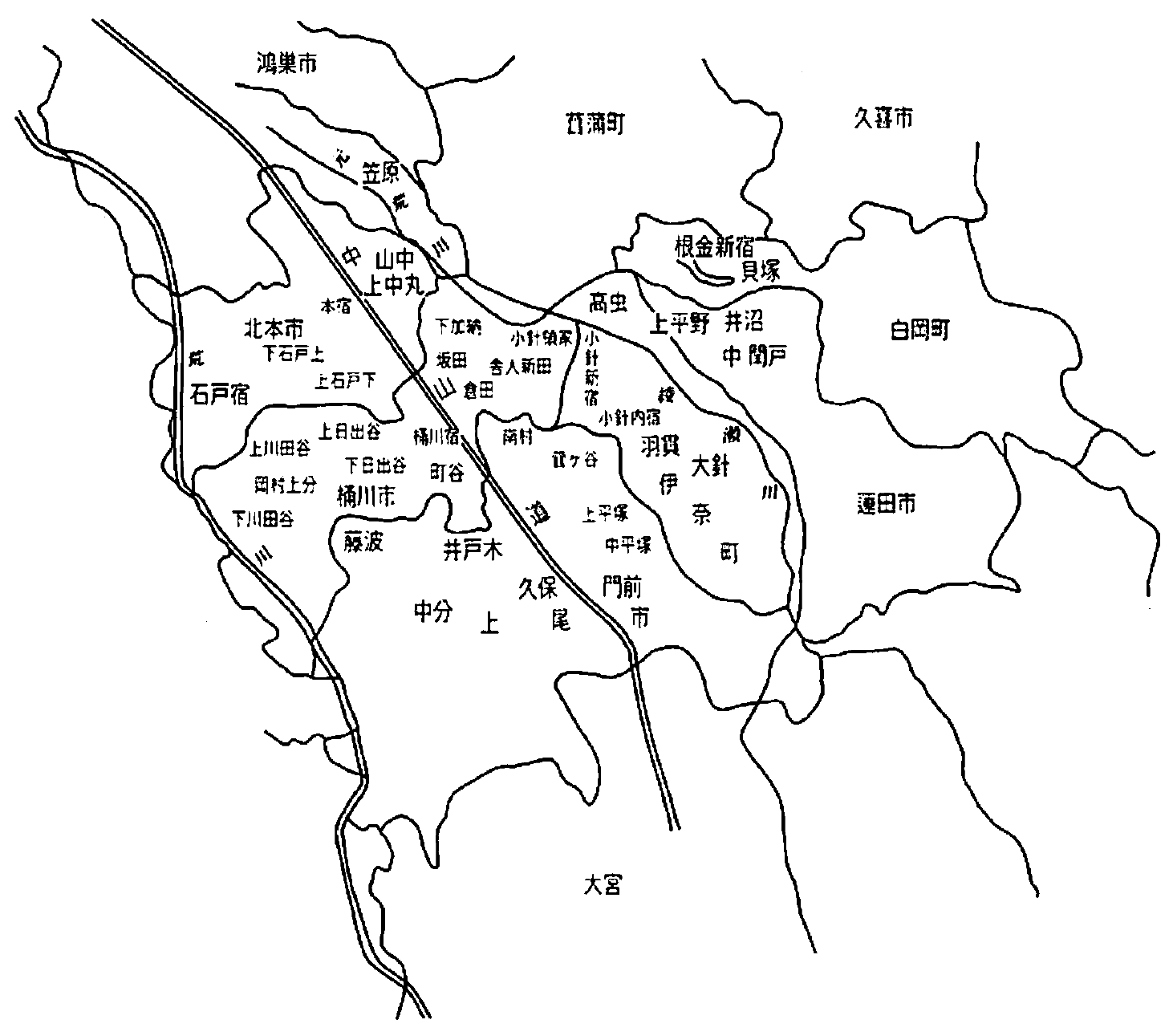

図14 紅花の分布図

(『市史近世』No.110より作成)

この訴訟は京都の紅花商人の後押しもあってこの年の九月、示談内済(和解)となった。荷物の海上輸送に当たっては手数料を支払う事になってしまったが、江戸の問屋の独占取引は排除することできた。江戸の商人の横暴に対抗した在郷商人の成長を物語る事例でもあった。