北本市史 通史編 近代

第3章 第一次大戦後の新展開

第2節 地域産業の発展と動揺

3 石戸トマト

石戸トマト栽培のはじまり

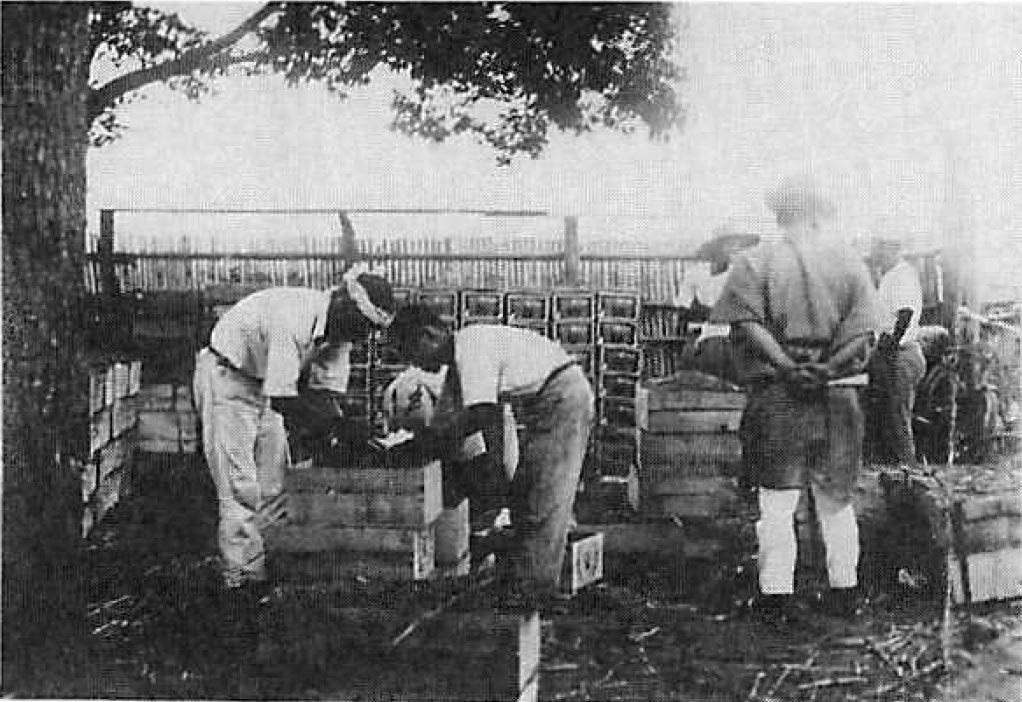

写真103 出荷用種子の検査風景

(田島和夫家提供)

石戸トマトは、国産トマトの種子がアメリカへ輸出され、非常に歓迎を受けて栽培成績も良好であったということで、県農事試験場で目をつけ、大正末年ころに、試験的に総面積七町歩を栽培し、種子を取ったことに始まったとされている。

当初は農友会の採種事業の一環として、トマトの種子を取るのが目的であった。このころ、トマトは、アメリカ輸出が有望ということで、石戸村農友会長を始め役員各位の努力により、種子栽培にとりかかった。農林省の紹介で横浜の輸出商坂田商会からトマトの種子一九種を取り寄せ、これを村の四〇〇アールの畑に植え付けた。

しかし、この種子栽培の計画は、当初は失敗に終わったようである。この間の様子は『郷土読本』P二五(石戸小学校編集)にくわしい。鳴り物入りで実施したトマトの種子栽培であったが、収穫したトマトの種子は、採種量が予定の五分の一位しか採れず、種子採取のみでは、採算が取れなかった。このあまりの目算違いに、悲観論も出されたが、何回かの会議の末、一つのおもしろい決着がついた。それが、いわゆる石戸卜マトの実質的な始まりになったのである。

その決着とは、「折角つくったトマトから種子を採るだけで、その果肉をすててしまうのは勿体ない。何とかして果肉を生かす方法がつけば、必ず採算が取れるのに違ひない」(前掲『郷土読本』)というものであった。種子のみならず、果肉も利用するという結論に達したわけである。この結論が、後のトマトクリーム、トマトピクルス等の製造・販売へとつながっていった。

このような経緯のもとで収穫したトマトは、続々と工場に運ばれ、粒の揃った優良品が箱詰めとして生のまま東京その他の青果市場に出荷され、粒の揃わないもの、斑点のあるもの、傷ついたものは、全部加工にまわされた。加工品は、トマトクリームとして各地で販売された。また、秋口になっても完熟しないトマトは、トマトピクルスとして売り出した。じつに無駄のない経済的なシステムである。

日付は明かではないが、ちょうどこのころの『東京朝日新聞』の記事の中に、「北足立郡石戸村では、既報の通り輸出向トマト採種のため、一〇町歩にわたりトマトの栽培を試みたが、農事試験場の指導と栽培者の努力に地味の適当であることが相俟って成績良好」という記述がみられ、トマト栽培が順調に進んでいたことがわかる。また昭和二年五月十日の『東京日日新聞』(近代№一四四〕にも、「一層大規模の生産組織により大量輸出の計画中」という記事がみられ、トマト栽培が、昭和二年の段階では、ある程度の生産組織を持つまでになっていたことがわかる。

しかし、残念ながら種子輸出の件に関しては資料を欠き、実際、種子がどれだけ採取でき、輪出したかの数字は残っていない。今後の研究に期待したい。

その後、昭和二年に組合が組織され、トマトクリームの製造・販売を組織的に行った状況から判断すると、やはり石戸トマトの主体は、トマトの種子採種から、トマトクリーム等の加工品販売へと転換していったと考えるべきである。

同年九月十三日付けの『東京日日新聞』の記事(近代№一四六)には、石戸村のトマト栽培が、普通作で反当たり一〇〇〇貫から一五〇〇貫にまでなり、一〇〇円から一五〇円の収入が確実に得られるものとしてとりあげられている。その中でトマト栽培が農家の副業として、最も適しているという折り紙をつけている。この成績に気を良くした県当局は、宮脇県知事が視察するなど、将来は県として大々的に奨励することが検討されていると述べている。石戸村は、農業振興のために農林省及び県の助成により、積極的に農家の副業化を目指したが、当時まだトマト作りは試作の段階にあって一般化していなかったから、多くの苦労を伴った。